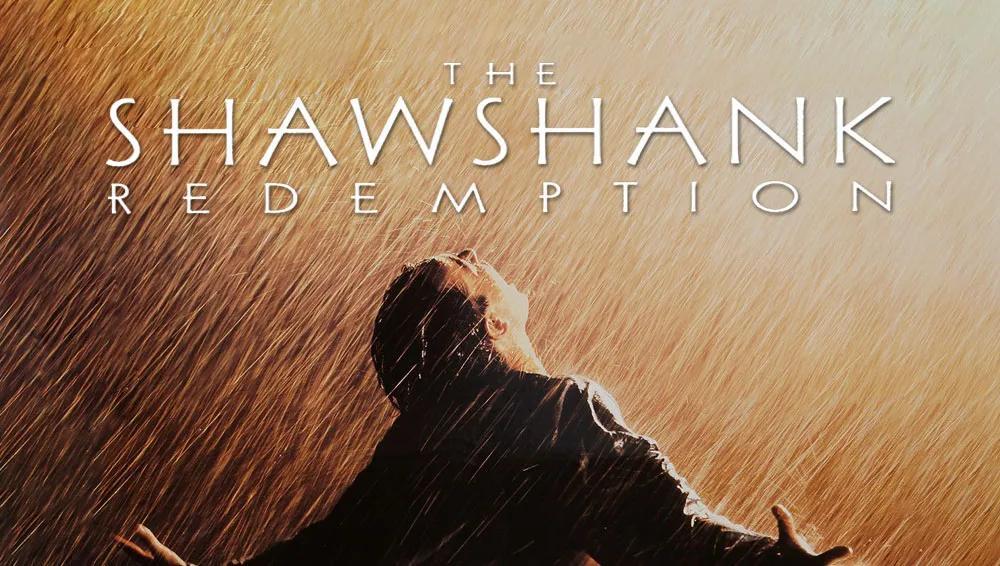

这部电影改编自斯蒂芬·金的小说,核心主题是"希望"这个关键词。影片通过监狱这个剥夺自由的特殊环境,生动展现了人对时间流逝和环境改造的恐惧感。有意思的是,结局采用了《基督山伯爵》式的复仇设定,让观众看得直呼过瘾。

啤酒馆政变与南昌起义的枪声

1923年希特勒在慕尼黑啤酒馆发动政变时,朝天开枪的举动和1927年周恩来在南昌起义连开三枪的行动,都是具有象征意义的历史瞬间。这些"砰、砰、砰"的枪声,本质上都是对旧秩序的挑战宣言。

日耳曼性格特质的历史渊源

德国人的性格简直太有特点了!现代制造业的标准化要求印证着这种传承,而新教改革带来的"天职观"更让克己勤勉成为神圣使命。不同阶层性格差异也很明显——蓝领工人特别看重集体荣誉,足球俱乐部超高的社区支持率就是明证;中产阶级则把时间管理做到极致,连火车准点率都能成为全民关注的大事。

美国暴乱与荷兰独立战争的社会启示

1968年马丁·路德·金遇刺后,美国100多个城市陷入暴乱,这场面真是触目惊心。而16世纪荷兰独立战争中,腓力二世颁布的"血腥法令"和宗教改革思潮的传播,都展现了制度压迫与民众反抗的永恒命题。这些历史事件都在印证《肖申克的救赎》的核心——体制压制与人性解放的拉锯战。

为什么说《肖申克的救赎》的结局很有深意?

哎呀这个问题问得太好了!电影的结局之所以让人印象深刻,关键是它完成了从压抑到解放的完美转折。主人公安迪用了整整19年时间挖通隧道,最后在雷雨中张开双臂的那个镜头,简直绝了!这种《基督山伯爵》式的复仇不是简单的以牙还牙,而是通过智慧实现自我救赎。说到底,这个结局告诉我们:哪怕在最黑暗的监狱里,希望这个东西真的能让人活下去。

历史事件中的鸣枪举动有什么特殊含义?

哇塞,这个问题特别有意思!不管是希特勒啤酒馆政变还是南昌起义,鸣枪都是极具仪式感的行动。你想啊,在那个没有社交媒体的年代,"砰"的一声枪响就是最有力的宣言。这些枪声本质上都是在说:"旧秩序该改变了!"特别值得一提的是,这种象征性举动和《肖申克的救赎》里安迪播放歌剧的场景有异曲同工之妙,都是用特殊方式打破沉闷的现实。

德国人的性格特点如何影响现代社会?

哈哈说到德国人,第一个想到的就是严谨!但你可能不知道,这种性格可是有深厚历史渊源的。新教的"天职观"让德国人把认真工作当成神圣使命,所以他们的制造业才能这么牛。更有趣的是,不同阶层的德国人还有不同特点:工人老哥特别讲义气,中产精英则把时间管理玩出花来。这种性格特质造就了德国独特的社会面貌,就像电影里不同囚犯面对监狱生活的不同态度一样。

历史暴乱事件对理解社会矛盾有什么帮助?

哎哟喂,这个问题可问到点子上了!看看美国民权运动时期的暴乱和荷兰独立战争,我们能清楚地看到:当社会矛盾积累到一定程度,爆发是必然的。这些历史事件就像一面镜子,照出了制度压迫与人性需求的永恒冲突。就像《肖申克的救赎》里表现的,再坚固的体制也关不住人对自由的渴望。理解这些历史,能帮我们更清醒地看待当下的社会问题。

添加评论