古代状元为何当不上大官 状元升迁不如进士原因

古代状元当不上大官的真实原因

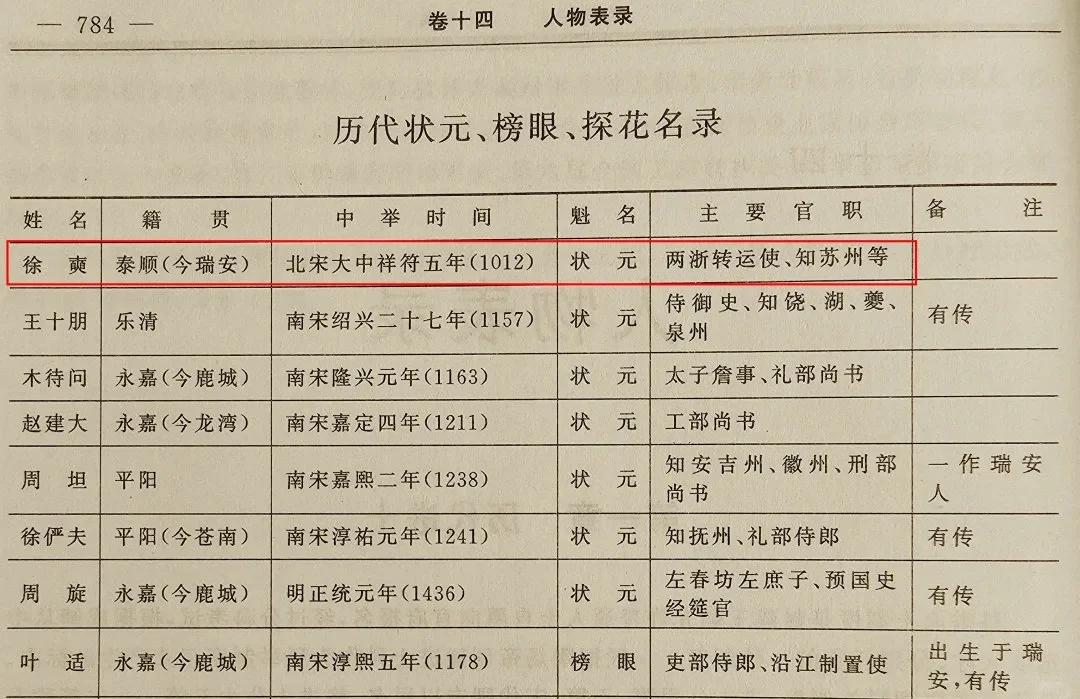

哎呦喂,说到古代状元,大家可能觉得他们风光无限,其实压根不是那么回事!首先啊,状元虽然考试牛掰,但入职后往往被塞进翰林院当修撰,啧啧,就是个六品小官,跟现在县长差不多级别。戏剧里动不动就封礼部尚书的桥段,纯属瞎编!而且科举制度卡得死死的,状元刚入职根本捞不到实权岗位,得慢慢熬资历,这可太憋屈了。

状元竞争力不足与个人能力短板

-

竞争压力其实不大:别看状元名头响,但在官场里进士们才是主力军。一次科举能出几百个进士,状元才两三个,但进士反而更容易被派到地方历练,攒经验升职快。状元呢?常被留在京城搞文书工作,啊这,简直像学霸进了档案馆!

-

实际能力跟不上:状元们读书是厉害,但当官需要人情世故和办事能力呀!好多状元都是书呆子款,遇到真刀真枪的政务就懵圈。好比现在有些学霸,考试满分但一上班就抓瞎,理论派干不过实战派嘛。

-

稀有反而成负担:全国就几个状元,皇帝和权贵都盯着,稍有不慎就被吐槽“高分低能”。而且万一得罪人,呵呵,可能直接被摁在小官职上动弹不得。相比之下,进士们低调发育,反而更容易混出头。

相关问题解答

-

古代状元真的连七品县令都不如吗?

哎,这话说得有点夸张啦!状元起步是六品翰林修撰,比七品县令级别高,但实权可能真不如哦~县令好歹管着一个县的大事小情,状元却在翰林院整天修史书编文献,纯纯的文职工作。再加上古代官场讲究论资排辈,状元要是没后台又不懂钻营,可能一辈子卡在清水衙门,反倒不如进士外放地方攒政绩升得快呢! -

为什么现在人对状元名字印象不深?

哈哈,因为留名青史靠的是实干业绩不是考试分数呀!像李白、苏轼这些大文豪,科举成绩其实不咋地,但人家作品流传千古。而很多状元一生平淡,要么当官没亮点,要么干脆早早退休。历史书最爱记“逆袭剧本”,所以咱们只记得住那些跨界牛人啦~ -

状元当不了大官会心理不平衡吗?

那可太会了!想想看,寒窗苦读十几年终于C位出道,结果发现同事升职比自己快,换谁不emo啊?不过聪明状元会趁机积累人脉,比如在翰林院接触皇家典籍,给皇帝当顾问,慢慢刷存在感。但也有头铁的,非要清高到底,最后真就成了“怀才不遇”的典型咯~ -

古代科举状元和现在高考状元有啥相似处?

哇塞,这个问题绝了!都是考试界的顶流,但出道后面临同样挑战:高分不等于高能。现在高考状元可能进名校,但毕业后未必成行业大佬;古代状元入职即巅峰,后期发展全看综合能力。不过嘛,古代状元能直接当官,现在状元还得继续卷学历,这么一看古人还挺爽的?

添加评论