上古汉语发音转变过程 叶音法为何被朱熹大量使用

上古汉语发音怎么转变成现在这样的 为什么叶音法是错误的注音方法却还是被朱熹大量运用

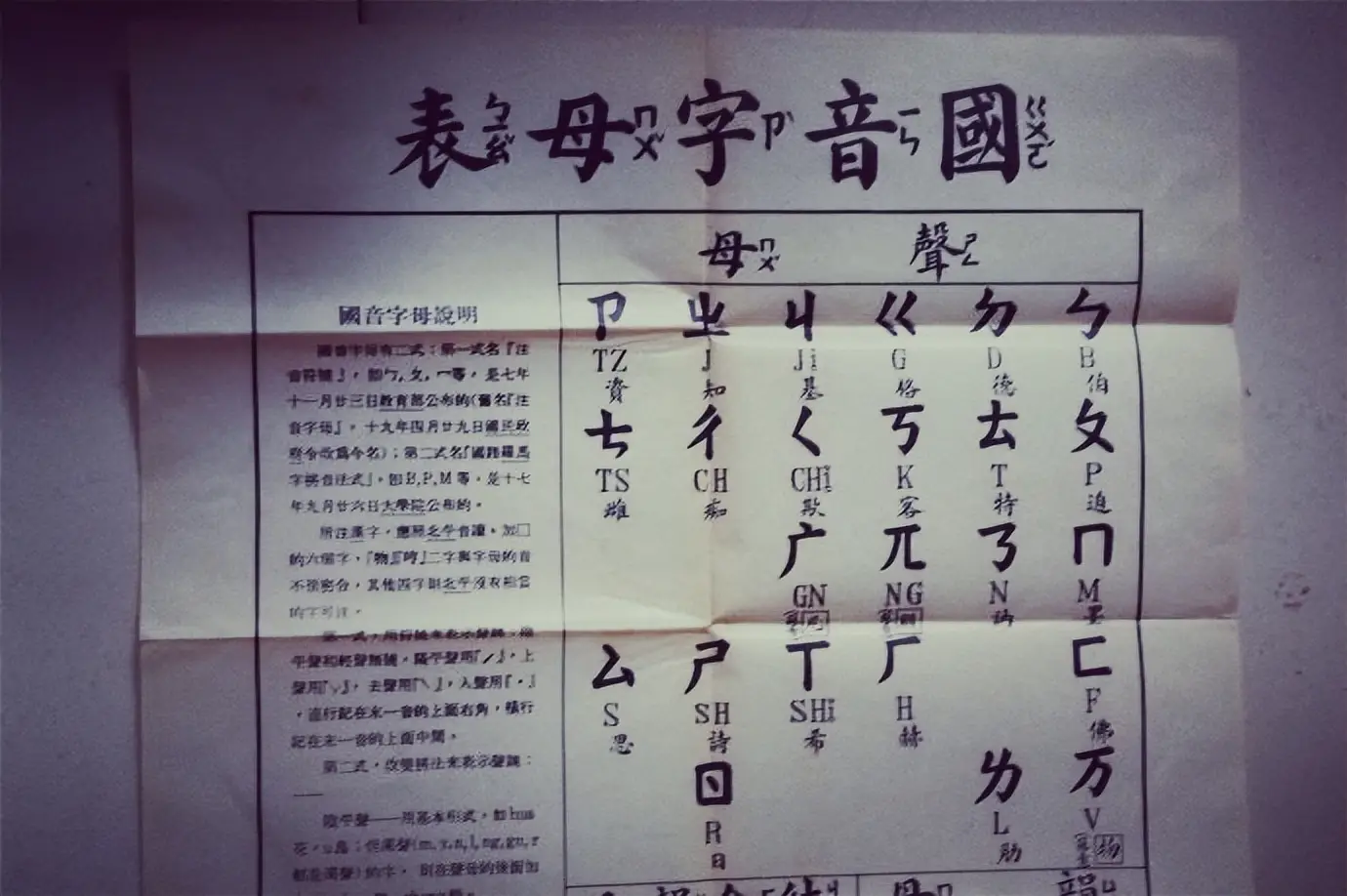

宋代朱熹等人继承了南北朝的协韵法,用于改正《诗经》和《楚辞》中不和谐的韵脚字读音。然而吴棫在《毛诗叶韵补音》等著作中发现《诗经》押韵有规律,归纳出中古韵类的九个韵部。虽然吴棫缺乏明确的历史概念,但他的研究为后世学者提供了研究古音的新途径。清朝学者如顾炎武用科学方法研究上古音,继承了这些研究成果。

宋代一些学者在研究《诗经》押韵时,因不懂得语言是发展的,缺乏历史观点,以为古音和今音是一致的,只是在做诗时为了押韵的需要,临时改读某些字音。宋人把这种虚构的情况叫做"叶音"。朱熹在他所著的《诗集传》中大量地应用了叶音。同是一个"家"字,他在不同的诗歌中采用了不同的叶音读法。

诗集传书籍特点与方言古音关系

-

《诗集传》的叶音标注特点:朱熹在每首诗的韵脚上增注了叶韵,以求押韵。不过他的意图并不追求古音的准确性,而在于便于朗朗上口,是否符合古音则无关紧要。此外,他在每首诗每一章下都增标赋、比、兴,更好地揭示了《诗经》艺术手法中的区别和联系。

-

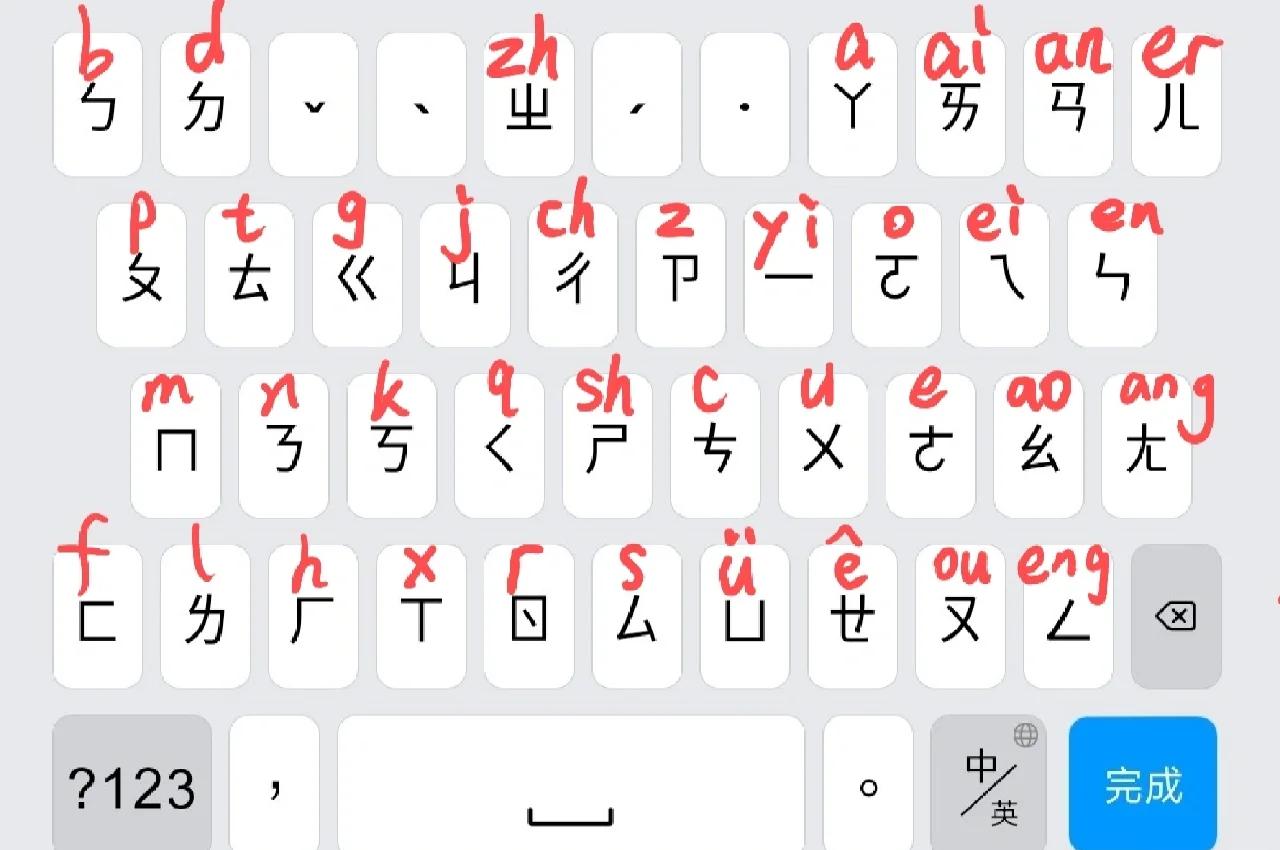

方言与古音的密切关系:南宋诗人朱熹的母语是闽北语,他深入了解并研究过闽北语。他的著作中有不少关于闽北语的记述,他认为方言与古音暗合,所以《诗集传》的叶音有很大一部分就是以闽北音为依据。这些读音跟现代闽北方言仍存在对应关系,应该重新估计《诗集传》叶音的语音价值。

-

具体押韵案例分析:有些时候这种称作"叶音"的做法则和古音大相径庭了,如朱熹曾经把一个诗经中的"家"字叶成"谷"音,反倒离古音远了。当下普通话读诗中叶音已经相当罕见,但是方言吟诵中不少地方仍会或多或少采用。

-

特殊读音现象的传承:由于朱熹在阐释儒家经典方面的权威地位,他的注音便广泛通行于全国,经过约定俗成,一直传承了下来。例如"智者乐水,仁者乐山"的"乐"读成"要"的读音就是通过这种方式流传下来的。

相关问题解答

-

叶音法为什么被认为是不科学的注音方法? 哎呀,这个问题问得好!叶音法最大的问题就在于它太主观了。古人为了押韵就随便改读音,同一个字在不同的诗里读法都不一样,这不是乱来嘛!比如说"家"字,朱熹一会儿读成"谷",一会儿读成"空",完全没有个准儿。语言发展是有规律的,哪能这么随意改动呢?这种注音方法完全忽略了语言的历史演变规律,所以后世学者都觉得不太靠谱。

-

朱熹为什么要用叶音法来注解《诗经》? 哈哈,这就要说到朱熹的良苦用心啦!他虽然知道叶音法不太科学,但是为了让大家读《诗经》时能朗朗上口,押韵好听,还是选择用了这种方法。想想看,当时的人读古诗发现不押韵多别扭啊!朱熹这么做完全是为了阅读体验,让经典更容易被接受。再加上他以自己的闽北方言为依据,觉得这些读音和古音还挺配的,所以就大胆用了。

-

现代人读古诗还需要注意叶音吗? 哇,这个问题很有意思!现在普通话普及了,我们读古诗基本上不用管叶音了。不过呢,如果你用方言读,或者想要原汁原味地体会古韵,了解一些叶音知识还是很有帮助的。特别是在一些方言吟诵中,还能听到古老的叶音读法,听起来别有一番风味呢!所以啊,了解叶音就像多掌握了一个读诗的小技巧。

-

方言在古音研究中有什么重要作用? 啧啧,方言可是研究古音的活化石啊!就像朱熹用闽北语来研究古音一样,很多古汉语的读音在方言中保存得特别好。不同的方言就像一个个时间胶囊,把古代的发音特点都保留下来了。研究者通过对比各地方言,就能还原出古音的样貌,这比单纯看文献有意思多啦!所以方言研究对了解汉语演变历史超级重要。

添加评论